- Accueil

- Galerie de photos

- Repères chronologiques

- Eugène Livet

- Inventaire Crypte

- Architecture et Parc

- 1910-2010

- Archives et Patrimoine technologique et scientifique

» Voir les dernières insertions

» Faire une recherche

» Plan du site

René Léaustic : de la Régie Renault à l’art des icônes

René LÉAUSTIC (Na. 41-43, Vierzon 44-45, A & M An 45-48)

Né en 1924 à Reims, fils de Jean-Marie Léaustic, serrurier.

1910. En coiffes de Châteaulin, ma grand-mère au mariage de sa sœur. Ma mère (âgée de neuf ans) est assise en bas à droite.

© Crédit photographique René Léaustic

Breton du Nord-Finistère, ses études techniques ont été perturbées par la guerre :

École pratique de Brest, ENP Livet Nantes 1941-43, E.N.P Vierzon ( réfugié dans le Loir-et-Cher) 1944-45, puis Arts et Métiers d’ Angers 1945-48.

Les circonstances de mon admission à Livet et quelques souvenirs de mon séjour à Nantes

Devant la recrudescence des bombardements, l’École Pratique, tout comme les autres établissements scolaires de Brest, s’arrêta de dispenser ses cours à Pâques en 1941. La date des examens fut avancée pour tenir compte de cette situation d’exception. Fort de la nouvelle valeur marchande que m’apportaient le CAP et le Brevet d’Enseignement Industriel, je m’empressai de me faire embaucher par les Chantiers Dubigeon. Recruté comme jeune ouvrier ajusteur, mon salaire mensuel plafonnait à mille francs de l’époque. Un revenu qui dans le contexte familial me sembla alors véritablement fabuleux. Une manne qui, dans mon esprit, apportait l’aisance attribuée aux nantis. Une joie délirante embrasait ma poitrine. Je me sentais tout à coup plus fort, plus sûr de moi. Enfin, nous allions disposer d’un peu d’argent, si rare à la maison. J’allais moi-même pouvoir conserver quelque menue monnaie, alors que jusqu’à ce jour, mes poches n’avaient hébergé que mon inséparable canif retenu par une ficelle. La sensation toute fraîche d’indépendance financière n’en finissait pas de me réchauffer le cœur. Comme pour se mettre à l’unisson, une météo généreuse se prit à nous combler d’une période inondée de soleil. Avec un moral au beau fixe j’en oubliais presque la guerre !

Cela faisait déjà trois mois que j’étais employé par les Chantiers Dubigeon. Jeune ouvrier ajusteur, je travaillais, ou plutôt je faisais, comme les autres, semblant de bosser six jours pleins par semaine. Au fond, je n’étais pas mécontent du tout de mes débuts dans la vie active, goûtant avec satisfaction les avantages d’un emploi correctement rémunéré. Or, le samedi 27 septembre au soir, en rentrant du boulot, Maman, qui m’attendait avec impatience, m’annonça une nouvelle à laquelle je n’étais absolument pas préparé. Elle avait été amenée à prendre une initiative qui allait décider de toute ma vie à venir. En cette même journée, elle s’était rendue dans l’après-midi à l’École Pratique pour s’informer de la reprise des cours pour mon jeune frère. On lui avait annoncé que tous les établissements scolaires restaient fermés par mesure de sécurité, les bombardements marquant une tendance à vouloir encore se durcir. Au cours de cette visite, le hasard l’avait mise en présence de la mère d’un de mes camarades de classe. Cette dame lui confia, qu’en raison de cette fermeture à durée indéterminée, son fils partait poursuivre ses études à Nantes, à l’École Nationale Professionnelle, pour y préparer les Arts. Maman décida sur le champ que je suivrais ce même parcours. Or, la rentrée scolaire à Livet commandait que je prenne le train dès le lundi matin à cinq heures. Cette annonce inopinée me laissa pantois. Brutalement, je me rendis compte que je venais d’accomplir mon dernier jour de travail chez Dubigeon. Que je n’y retournerais plus. Sur le moment je me sentis floué par cette décision brusquée qui me plaçait devant un fait accompli au goût amer. Subitement, je me voyais privé de l’émancipation que je croyais acquise en raison de mon statut de salarié. Je sentis tout de suite qu’il était trop tard pour m’y opposer. Les dés venaient de décider de mon sort. Il ne servait à rien de protester.

Mon départ à Nantes à l’aube de ce lundi matin ne fut pas jour de joie. J’avais passé une très mauvaise nuit, troublé par le chamboulement imprévu qui venait de mettre fin à ma petite vie tranquille d’ajusteur satisfait de son sort. Le temps, morose à souhait, semblait s’être mis à l’unisson de ma mélancolie. Un léger crachin, nous transperçant de ses fines gouttelettes froides, retardait le lever du jour. Un plafond de nuages bas garantissait une grisaille persistante pour la journée. Je montai dans le train sans enthousiasme. Un malaise indéfinissable m’envahissait. Mon départ précipité ne n’avait même pas laissé le temps de prévenir l’administration des Chantiers Dubigeon.

Bien que sans grande conviction, j’avais accepté de m’envoler vers un destin qui me poussait à la conquête des Arts. Mais au fait, que cachait ce vocable sur lequel je devais placer dorénavant tous mes espoirs d’un avenir meilleur ? Dans ma famille nous n’avions jamais approché quelqu’un exerçant un métier en rapport avec les Arts. Ce domaine demeurait parfaitement inconnu de notre entourage et, par-là même, s’évanouissait dans le flou du mystère le plus énigmatique. Je dus attendre d’être installé à Nantes, quelques jours plus tard, pour apprendre enfin l’avenir vers lequel m’orientaient les caprices d’un destin qui semblait me ballotter au gré de ses seules fantaisies. Je venais à Livet préparer l’admission aux Arts & Métiers d’Angers, une école d’ingénieurs dont je n’avais même jamais entendu prononcer le nom auparavant.

Dans le train je rejoignis un groupe de camarades de l’École Pratique, en partance pour l’ENP Livet de Nantes. Dans une ambiance de joyeuses retrouvailles, mon moral revint au beau fixe assez rapidement. En débarquant le cœur léger dans la bonne ville d’Anne de Bretagne, une météo encore plus maussade qu’à Brest tempéra aussitôt l’euphorie naissante qui nous animait. A la sortie de la gare, une petite pluie fine et pénétrante se chargea de nous refroidir sans transition. Une chape de nuages bas colmatait Nantes sous sa grisaille de mauvais augure. La ville nous accueillait avec une évidente réticence. Sur notre chemin, la traversée du Jardin des Plantes, noyé dans la bruine de ses arbres dégoulinants d’eau, ne pouvait contribuer qu’à renforcer notre désenchantement. Que nous réservait donc cette ville inquiète, recroquevillée sous un manteau de crachin si épais qu’il parvenait à en impressionner des Brestois ? Nous n’avions maintenant plus qu’une hâte, accéder à un gîte plus convivial susceptible de nous infuser ce baume au cœur qui commençait à nous faire défaut.

Notre unique objectif, en cet instant de morosité contagieuse, consistait à retrouver le havre de paix d’un internat qui, je le pensais, nous protégerait de cette espèce d’hostilité qui nous avait accueillis à Nantes. Le premier contact avec l’administration de l’école Livet ne se montra, hélas, pas de nature à nous réchauffer le cœur. Au secrétariat, on commença par nous asséner une nouvelle qui me plongea sur-le-champ dans la plus grande consternation. J’apprenais subitement que dès le début de la guerre, les autorités françaises avaient réquisitionné plus de la moitié des locaux pour y installer un hôpital militaire de complément. Tous les corps de bâtiments aménagés pour satisfaire à l’internat, dortoirs et réfectoires, leur avaient été attribués. Des soldats français en longue convalescence l’occupaient encore en cet automne de 1941. Une clôture hermétique les isolait des espaces restreints conservés par l’Enseignement Technique. L’École n’assurait plus l’hébergement des élèves depuis le début des hostilités. Dans la précipitation des démarches pour mon départ, cette information était passée à l’as. J’avais quitté Brest sans connaître ce simple détail d’intendance. Devant la manifestation d’un désarroi bien compréhensible, la secrétaire voulut bien nous communiquer une liste d’adresses en ville, assurant le logement et les repas. Notre poignée de Brestois aboutit ainsi, en se laissant guider par le hasard, dans une petite pension de famille du boulevard Jules Verne. Ébranlé par la froideur de cet accueil nantais, je me repris à regretter amèrement ma petite vie, bien réglée et sans soucis, d’ajusteur chez Dubigeon.

La fermeture à Pâques de l’École Pratique de Brest nous avait privés du troisième trimestre des cours. Quant aux deux précédents, la fréquence des bombardements ne leur avait pas permis de se dérouler dans les meilleures conditions de sérénité propices à un enseignement normal. A notre arrivée à Livet, consciente de notre handicap, la Direction nous imposa un petit examen de contrôle de niveau. Cela suffit pour démontrer sans ambiguïté qu’une remise à jour s’avérait indispensable. A cet effet, nous fûmes regroupés dans une section de rattrapage, créée spécialement pour les Brestois. En clair, l’opération se soldait par une année de retard dans la poursuite de nos études

Mon séjour à l’ENP de Nantes m’a laissé quelques souvenirs anecdotiques. A l’atelier je fus affecté à la section ajustage. C’est là qu’au milieu de l’après-midi on nous distribuait les biscuits vitaminés, perçus pour atténuer l’effet des restrictions alimentaires. Alignés devant nos étaux, nous attendions, avec une certaine impatience, le passage du préposé qui nous remettait précieusement nos deux petits beurre Lu, une production nantaise particulièrement appréciée. Cette distribution nous apparaissait comme le meilleur moment de la journée. Mais pour nos estomacs criant famine, une fois passé le plaisir fugace de la dégustation, ces deux pauvres petits biscuits engloutis en un tour de langue ne faisaient que raviver l’intensité de nos fringales. Aussi guettions-nous les places vides des absents où, après avoir été servi, chacun s’efforçait de se glisser le plus discrètement possible, pour bénéficier d’une ration supplémentaire.

Pour entrer dans l’École, les élèves n’avaient pas droit au grand portail d’honneur. Nous empruntions une petite porte dérobée donnant sur une rue parallèle à l’arrière des bâtiments. De grands murs, surmontés d’une hauteur supplémentaire de barbelés dissuasifs, entouraient le périmètre de l’établissement. Un matin en arrivant, notre groupe de Brestois aperçut de loin un attroupement inusité d’élèves discutant ferme devant la poterne d’entrée. A notre approche, plusieurs mains se pointèrent simultanément vers le mur pour nous indiquer l’objet de cette effervescence. A trois mètres du sol près de la porte, un auriculaire d’adulte restait suspendu, coincé dans la guillotine de jonction du support de barbelé. Une traînée sanglante étirait sa trace sur la pierre au-dessous du petit doigt, orphelin de son propriétaire, et déjà tout racorni. Les suppositions les plus fantaisistes allaient bon train parmi les élèves. En vérité, nous ne connûmes jamais les circonstances de cet accident peu banal. Seul témoin irréfutable d’une aventure nocturne restée anonyme, le doigt arraché resta exposé à notre curiosité pendant plusieurs jours. Sans nous troubler outre mesure !

Réduit à la portion congrue au profit de l’hôpital militaire, l’espace vital nous était strictement mesuré. Il ne nous restait que la cour de récréation pour les séances de gymnastique. Non seulement nous manquions de place pour évoluer, mais encore étions-nous perturbés dans nos exercices de plein air par les manœuvres aériennes auxquelles semblait se divertir l’aviation de nos occupants. Y avait-il correspondance fortuite des horaires ? Toujours est-il que des Stukas allemands, ces avions très redoutés en raison de leur efficacité dans les bombardements en piqué, semblaient s’entraîner aux mêmes heures que nous. Nous les entendions bourdonner dans le lointain du ciel au-dessus de nos têtes. Dès qu’ils nous repéraient, leurs évolutions en larges cercles concentriques se rétrécissant progressivement, prenaient notre groupe comme point de mire. La ronde se poursuivait un moment pour faire monter la tension. Puis brusquement, nous jugeant bien à point, les pilotes allemands lançaient leurs Stukas dans un piqué abrupt. Nous distinguions leur gueule effrayante de requin tueur d’hommes, accentuée de couleurs vives, fonçant vers nous dans un vacarme infernal. Quoique par gloriole aucun d’entre nous n’aurait voulu l’admettre, nous ne pouvions rester insensibles à la fureur de l’agression fictive à laquelle nous étions soumis. S’ils avaient pu entendre comme nous les maudissions !

Tout comme à Brest, le milieu dans lequel je gravitais ne cachait pas son adhésion inconditionnelle à la France Libre. Les collabos constituaient une catégorie sociale qui ne manifesta jamais sa présence dans mon entourage à Livet. A l’école, la crainte d’une dénonciation ne nous traversa jamais l’esprit. Un lundi matin, un camarade habitant Saint-Nazaire mais qui avait été intégré à notre classe à effectif réduit, ramena triomphalement un lüger en classe. Il avait subtilisé le pistolet à un officier allemand, au cours du week-end en bord de mer. Celui-ci, sans méfiance, avait eu l’imprudence d’abandonner son arme sur la plage, sommairement cachée sous son uniforme avant de partir se baigner. Le copain, se dorant au soleil un peu plus loin, n’avait rien perdu de la manœuvre pour le moins insouciante du teuton. Une occasion aussi belle ne pouvait se laisser passer. D’un naturel à tendance tête brûlée, il ne sut résister à la tentation ainsi offerte. Et maintenant à Livet, ne sachant comment se débarrasser d’un objet après tout fort encombrant, conquis par bravade, il tentait de monnayer le lüger pour en tirer quelque argent de poche. Je ne sais ce qu’il advint de cette transaction, toujours est-il que notre héros ne fut jamais inquiété.

Ce fait d’arme insolite nous ramenait aux réalités quotidiennes de la guerre. Tout au long de ma première année à Nantes, la scolarité s’était déroulée dans un calme relatif. Mais depuis la rentrée, les alertes aériennes multipliaient leur fréquence. Devant cette persistance inquiétante, l’administration de Livet se décida bientôt à édicter quelques règles simples, destinées à atténuer la fatigue des nuits blanches, passées théoriquement dans les abris. Pour une alerte de moins de deux heures, les cours commençant le matin à huit heures étaient repoussés à dix heures. Une alerte de nuit de plus longue durée entraînait la suppression des cours de toute la matinée. Sur le moment, cette formule recueillit une approbation unanime. Quel bonheur de profiter ainsi de grasses matinées inespérées ! A cet âge, nous avions le sommeil passablement lourd. Et pour nous Brestois, ces alertes de précaution nous laissaient totalement indifférents. Le bruit assourdi des tirs d’une flack lointaine ne nous réveillait même pas. Assez faible à la rentrée d’octobre 1942, la fréquence des raids aériens s’amplifia progressivement, au point d’entraîner une perturbation sensible de nos programmes.

De son côté, la vie en pension de famille ajoutait à la morosité ambiante ses propres problèmes d’intendance ménagère. L’atmosphère de joyeuse décontraction qui régnait à notre arrivée avait viré insensiblement vers une tendance à la déprime. La nourriture, devenue véritablement infecte au fil des jours, ne nous laissait guère l’espoir d’une amélioration. Le régime tristement célèbre des rutabagas nous était dispensé avec la régularité aveugle d’un abonnement irréversible. Ligneux et jaunâtres comme des parchemins racornis au cours des siècles, sans la moindre trace de matière grasse pour en réduire la sécheresse râpeuse, leur seule vue dans l’assiette avait le don de nous couper l’appétit. Infestés de charançons visiblement repus, les quelques haricots secs qui remplaçaient parfois les rutabagas ne pouvaient certainement pas contribuer à nous remonter le moral. Et comment qualifier cette soupe aux choux qui revenait tous les soirs ? Nous en avions des haut-le-cœur à observer ces milliers de pucerons, aux ventres ballonnés, qui flottaient en couche épaisse à la surface du bouillon. La vue de notre logeuse vieillissante n’était assurément pas assez perçante pour lui permettre de discerner des détails aussi minuscules. Niant farouchement l’affaiblissement de sa perception visuelle due à l’âge, elle refusait obstinément de se rendre à une évidence qui ne trompait pas nos yeux d’adolescents. Quand nos réclamations se faisaient trop vives, elle se penchait au-dessus de nos assiettes, prélevait quelques pucerons qu’elle écrasait alors entre l’extrémité de ses doigts, une moue d’incrédulité aux lèvres. En nous montrant le résidu de sa manipulation destructrice, elle s’efforçait alors de nous prouver que nous avions tort. Ces milliers de petites bêtes innocentes dont nous suspections la présence, n’étaient bien sûr, affirmait-elle "que l’écume du chou surnageant sur le bouillon". Peut-être croyait-elle ainsi nous rassurer définitivement sur la qualité de son infâme brouet ? Hélas, nous n’avions que l’alternative d’en passer par là. Elle s’obstina toujours à nier la présence chronique de ces charmants petits homoptères sur sa soupe. Mais peut-être était-ce là la volonté du destin, usant d’une voie détournée pour nous apporter les protéines qui nous faisaient tant défaut ?

Après bien des hésitations, la municipalité brestoise s’était finalement décidée, devant l’ampleur des pertes humaines parmi la population, à éloigner de Brest les personnes ne participant pas à l’activité de la ville. Maman et ma sœur furent donc évacuées dans le Loir & Cher en Mai 1943, alors que j’étais à Nantes.

Peu avant la rentrée d’octobre 1943, une lettre circulaire m’apprit que l’École Livet de Nantes retardait son ouverture en raison de bombardements violents qui venaient d’infliger des dégâts importants à la ville. Livet ne fixait aucune date pour la reprise des cours. Je me souvenais trop bien que dans des circonstances analogues, à Brest les écoles étaient restées définitivement fermées. Ces atermoiements dus à la guerre m’avaient déjà fait perdre deux ans. Il me fallait absolument trouver une solution de remplacement. Je ne pouvais plus me permettre d’attendre passivement. Je m’empressai de formuler une demande d’inscription à l’ENP de Vierzon. Mon nouveau domicile dans le Loir et Cher se situait fort à propos dans sa zone de recrutement. Une réponse favorable me parvint sans trop attendre.

René Léaustic. Tous droits réservés.

* Les Chantiers Dubigeon de Brest sont un chantier de réparation navale, créé en 1933 par Dubigeon Nantes. Je suppose qu’il était dirigé en 1941, comme en 1953, par un ingénieur A & M d’Aix, assisté par un autre Gad’z’Arts angevin et Brestois.

Sa carrière professionnelle brillante d’ingénieur à la Régie Renault est un exemple de promotion sociale par l’Enseignement Technique.

Et sa retraite, depuis 1985, lui a permis de développer ses talents d’ingénieur au service de l’art des icônes, dans sa ville de Meudon.

Note de M.Kerézéon

© Crédit photographique René Léaustic

Ils réalisent

Extrait d’Arts et Métiers Magazine – juin/juillet 2007. www.artsetmetiersmag.com

L’homme qui parle avec des icônes

© Crédit photographique René Léaustic

Après une carrière bien remplie chez Renault, René Léaustic se consacre à l’écriture d’icônes depuis vingt ans.Jusqu’à publier un manuel d’initiation.

Au mur, des icônes dont le fond or s’illumine dans un rayon de soleil. Sur un bureau, entre un ordinateur dernière génération et des flacons de pigments de couleurs, une autre icône, sur le point d’être achevée celle-là. Penché sur son travail, René Léaustic explique que selon la tradition il peint « à la tempera », un procédé ancestral utilisant le jaune d’œuf comme liant. Puis il se tait pour ourler avec précision le cadre d’un liseré de couleur. Le temps semble suspendu.

Rencontre décisive

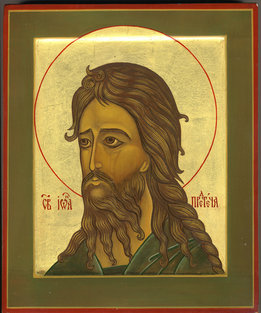

Les icônes sont des peintures, généralement réalisées sur un panneau de bois, qui représentent des personnages ou des scènes de la Bible. « L’iconographie, pour moi, ça a été une retraite », lance René Léaustic. Un clin d’oeil qui en dit long : c’est précisément au moment de sa retraite en 1985, et après un épisode professionnel agité, qu’il décide de se lancer dans cette activité. La rencontre est décisive... pourtant, René Léaustic la décrit comme le fruit du hasard : « J’ai suivi ma femme qui s’était inscrite aux cours du Père Egon Sendler, dit le "Père Igor", iconographe de renommée mondiale. À l’époque, qui aurait pu dire que je deviendrais son assistant un an plus tard, pour enseigner à ses côtés au centre d’études russes Saint-Georges, à Meudon ? D’autant que je n’avais jamais tenu un pinceau de ma vie ! » Dans le parcours de cet ancien élève de l’Ensam, ce n’est pas la première fois que le hasard fait bien les choses : « Brestois d’origine, je venais d’obtenir un CAP d’ajusteur, suivi d’une embauche de plusieurs mois dans un chantier naval, quand ma mère m’a envoyé précipitamment à Nantes, préparer les Arts. Nous pensions qu’il s’agissait des Beaux- Arts ! Elle ne savait pas plus que moi ce qu’étaient les Arts et Métiers...

Mais c’était la guerre et elle voulait m’éloigner des bombardements, qui avaient déjà lourdement sinistré ma famille, pour me permettre de pousser un peu plus loin mes études. Ce n’est qu’après mon arrivée à l’ENP (École nationale professionnelle) de Nantes que j’ai appris à quel type de métier j’allais me préparer. »

Sa réussite, toutefois, René Léaustic la doit à son travail et à sa persévérance : après un parcours ralenti par la guerre, il est finalement admis aux Arts et Métiers d’Angers en 1945. À sa sortie de l’École, il se rend sans attendre chez Renault, à Billancourt, où il est immédiatement embauché. Évoluant de poste en poste, le gadzarts effectue toute sa carrière chez le constructeur automobile. Il occupe la fonction de directeur général de Renault Machines-outils, puis de PDG d’une filiale industrielle. « Les deux dernières années précédant mon départ en retraite en 1985 se sont révélées difficiles, et j’avais besoin de trouver l’apaisement. L’écriture des icônes me l’a apporté. »

Au fait, pourquoi parle-t-on de l’« écriture » des icônes ? « C’est la traduction littérale du terme “iconographie”, répond René Léaustic. L’explication de cette formule est à chercher dans le rôle originel des icônes : enseigner les Saintes Écritures à ceux qui ne savaient pas lire. » Inspirée de portraits antiques, l’icône telle qu’on la connaît a vu le jour aux Ve-Vie siècles, à Byzance. « Ce n’est pas une simple image religieuse, précise René Léaustic : elle exprime des valeurs spirituelles. » L’œuvre devant être digne de celui qui y est représenté, la maîtrise des techniques s’avère impérative pour l’iconographe. Dès 1985, le jeune retraité se met donc en quête de documents détaillant les différentes phases de l’élaboration. Mais rapidement, il constate une pénurie en la matière : les ouvrages disponibles traitent presque exclusivement de l’icône en elle-même (histoire, univers culturel, dimension spirituelle...), et n’abordent que par bribes la question des processus opératoires.

12 Grandes Fêtes entourant la Trinité

© René Léaustic

Bataille entre Novgorod et Souzdal

© René Léaustic

Une interprétation

Or, en vingt années de pratique et quasiment autant d’enseignement, le gadzarts accumule des notes, ainsi que des croquis qu’il montre un jour à ses élèves. Leur réaction est immédiate : quel dommage de ne pas les publier !... Si bien que René Léaustic décide de rédiger un manuel pratique et pédagogique : Écrire une icône – Initiation aux techniques, un guide « illustré d’images et de schémas explicites pour servir de fil conducteur à l’élaboration de l’icône » qui paraît en novembre 2006. Cet ouvrage couronne deux années de travail consacrées à la rédaction, mais aussi à la mise au point des illustrations : numérisation de toutes ses icônes (René Léaustic, avec l’aide de sa femme, est à ce jour l’auteur de 206 icônes), réalisation de sept icônes supplémentaires qu’il photographie au fil de leur élaboration, prises de vue à visée didactique destinées à compléter les explications, etc. Parallèlement au parcours technique, détaillé en sept chapitres allant de la réalisation de la planche au vernissage, René Léaustic apporte quelques explications théologiques. « Ainsi, écrit le Père Egon Sendler dans sa préface de l’ouvrage, ce livre représente une aide importante pour que l’icône ne soit pas une simple copie, mais une véritable interprétation qui parle aux hommes de notre temps. »

Dormition de Tver

© René Léaustic

La fuite en Égypte (copte)

© René Léaustic

Si René Léaustic fait part dans son manuel des connaissances transmises par le Père Egon Sendler, il y ajoute néanmoins des recommandations issues de sa propre expérience. « Certaines techniques présentées sont personnelles : c’est le cas de la peinture des montagnes dans des tons pâles et transparents. Ainsi, l’arrière-plan n’entre pas en conflit avec les personnages, on gagne en légèreté dans la représentation tout autant qu’en rapidité dans la réalisation. »

Et derrière l’iconographe, il n’est pas rare que ce soit l’ingénieur qui s’exprime : « J’ai travaillé au service Méthodes moteurs chez Renault : autant dire que j’ai l’habitude de faire les choses avec les moyens appropriés !... » D’où des conseils pratiques, concernant par exemple la fabrication d’une réglette de guidage afin d’éviter les louvoiements dans la trajectoire du pinceau lors de la réalisation des liserés, ou bien celle d’un pont pour éviter les contacts de la main avec les zones en cours de séchage au moment du coloriage. « Ma formation m’aide sur certains aspects de mon activité d’iconographe, souligne le gadzarts : par exemple, c’est grâce à la pratique du dessin industriel que j’ai une vision en trois dimensions de l’icône en cours de réalisation... un « plus" » important pour représenter au mieux les plis des vêtements, ou placer correctement les éclaircissements destinés à donner du relief. De la même manière, l’habitude de lire des plans me permet d’appréhender rapidement la façon dont sont disposés les différents éléments d’une composition. » Ingénieur, toujours... même s’il est aujourd’hui « entré en iconographie » de plain-pied. « Cette démarche m’a permis de renouer avec la spiritualité, que j’avais un peu délaissée au cours de ma vie professionnelle. Il faut cependant préciser que, si la majorité des iconographes sont évidemment chrétiens, des laïques nous rejoignent aussi. » Depuis le départ à Versailles du Père Egon Sendler, après la fermeture du centre Saint- Georges, René Léaustic a pris le relais : il enseigne désormais dans le cadre des Ateliers d’expression culturelle de la ville de Meudon. Avis à tous les postulants iconographes : avec des cours, la publication d’un manuel d’initiation aux techniques et, de plus, l’apparition de matériaux modernes qui simplifient les procédés sans pour autant sacrifier au genre sacré, les conditions sont désormais optimales pour réaliser un travail de qualité.

Delphine Sellier

René Léaustic, Écrire une icône – Initiation aux techniques. Préface du Père Egon Sendler, 144 pages illustrées de nombreux schémas et photographies, éditions Médiaspaul.

Saint Jean Le Baptiste

© René Léaustic

Saint Jérôme dans le désert retirant une épine de la patte d’un lion

© René Léaustic

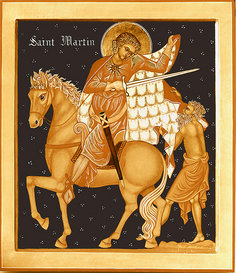

Saint-Martin

© René Léaustic

St Nicolas

© René Léaustic

Sts Boris et Gleb

© René Léaustic